昔、ギターの構造が音色にどのように関係するかについて色んな実験をしていたことがあります。ギターの音色を制御しながらギターを作れるようになりたかったからです。例えば表板や表板に付いている各ブレイスを削っていったときに弦を張ったギターの音色がどう変化するかを調べたり、ブレイスのタッピング音をFFTソフトで解析したりしていました。それらは旧ホームでも紹介していました。結局、音色を完全に制御できるところまでは到達できずにギター製作を中断しました。個人でそこまで到達するにはまだまだ時間がかかると感じたためです。

今回、ギター作りを再開するというときに、音色の制御をいかに行うか、ということに突き当たります。私がギター作りが遠ざかっていた20年の間にも努力してきた人やメーカーは技術を蓄積してギターを進化させているのを実感しています。やらないと進まないので私もこれからマイペースですが進化して行ければと思っています。

ギターの音色を制御するためには何を制御入力として扱うかが鍵になると思います。上記の「弦を張ったギターの音色」であったり、「ブレイスのタッピング音」がそれに当たります。その制御入力が目標に対してどうであるから、どこをどうするといった制御入力と制御出力の関係を構築できればよいのですが、その制御入力によっては関係が構築できないこともあるわけです。20年前もその構築には至りませんでした。

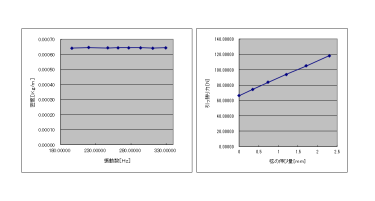

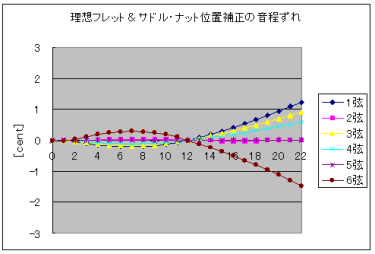

今回制御入力として考えているのは、振動数に応じたギターボディ(特に表板)の各部の振動の状態です。ストーリーとしては、まず理想の音色のギターが弦の振動に応じてギターボディ各部でどのように振動しているかを測定しておき、ギター製作においてはギターボディ各部の振動を目標に向かって調整することで理想の音色のギターに仕上がる、というストーリーです。

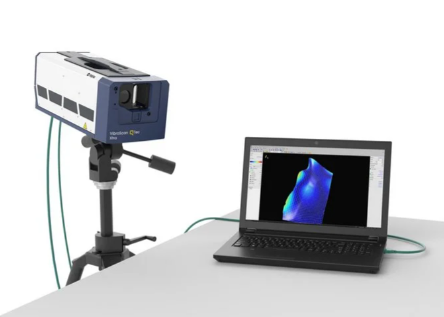

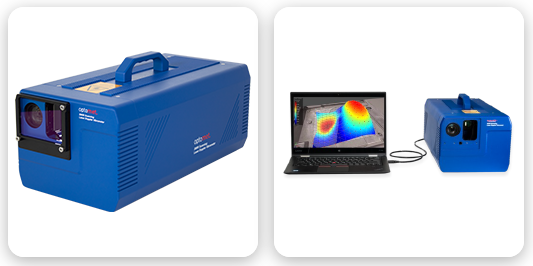

各部の振動を測定できる機器としてはスキャニングレーザドップラ振動計というものがあります。Polytec社やOptomet社が下の様な機器を出しています。

下の写真はPolytec社の製品です。

下の写真はOptomet社の製品です。

使ったことはないので詳細は分かりませんが、どちらもレーザー光を測定対象に当ててスキャンしながら振動計測を行い、最終的には面全体としてどのように振動しているか解る優れものです。Optomet社のホームページでは応用例としてチェロの振動解析の動画を見ることができます。こういった振動測定器が欲しいのは山々ですが個人として手の届くようなものではありません。調べていませんが高級車が何台か購入できるくらいの価格になるかと思われます。

そこで何とか同じような目的の測定器を安く自作できないか検討を始めたという次第です。

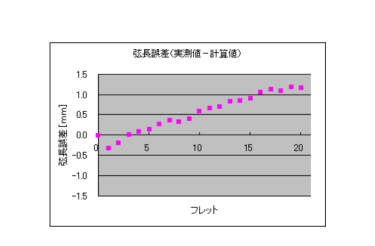

目指す測定器のイメージとしてはギターのブリッジ部分を特定の周波数で振動したときの表板の振動をマトリクス状に数十ポイント(50ポイントくらいか)測定し、各ポイントごとの振動をFFT解析して、周波数ごとに表板全体のどこが強く振動するのか視覚的に解るようなものをイメージしています。

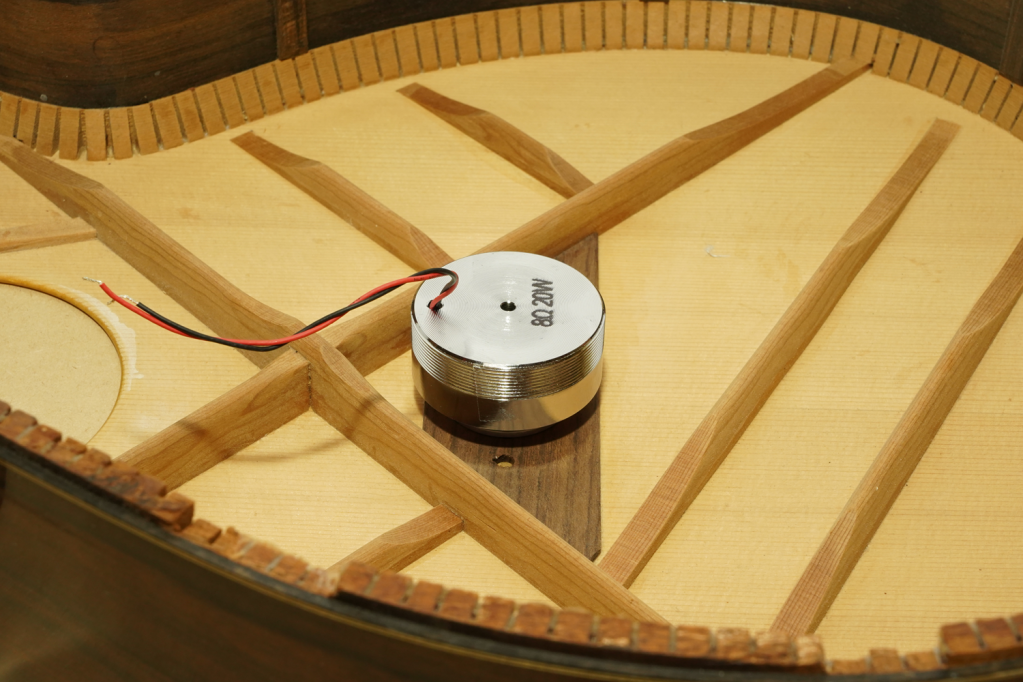

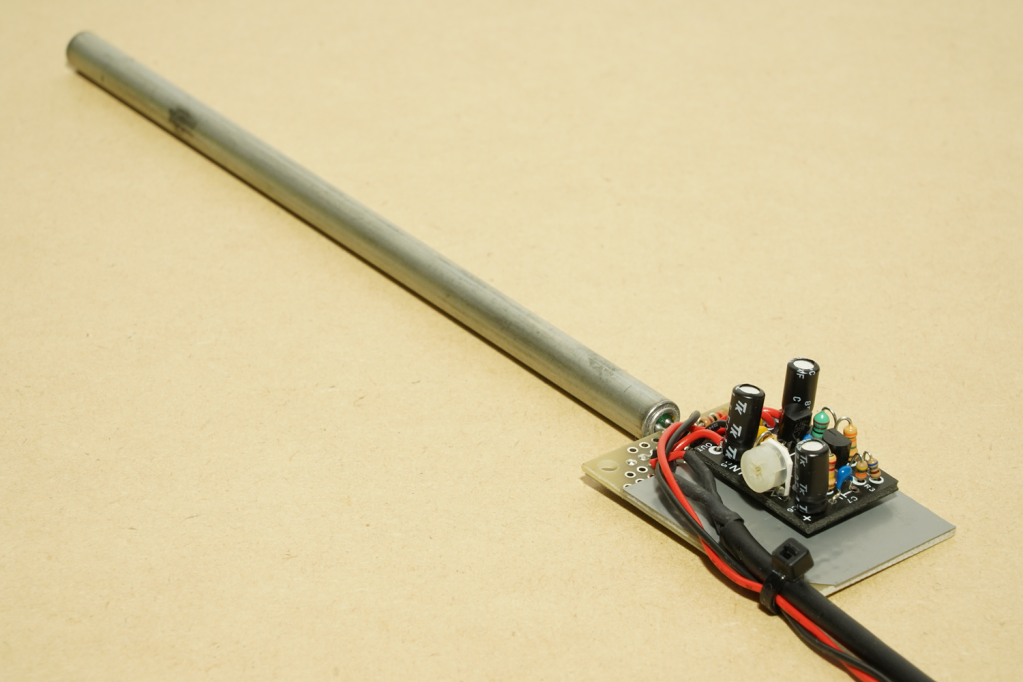

まず、ブリッジ部を加振するのは振動スピーカーを使えばよいと思っています。下のものを用意しました。スマホのオシレーターアプリを使えばBluetoothで鳴らすことができます。

下の様にブリッジの所に置いて使おうかと思います。

次に振動の検出方法についてです。

上記レーザードップラーはレーザー光なので測定対象物の振動に影響を与えることは無いので理想です。できるだけ振動に影響の少ない検出方法でなければいけません。

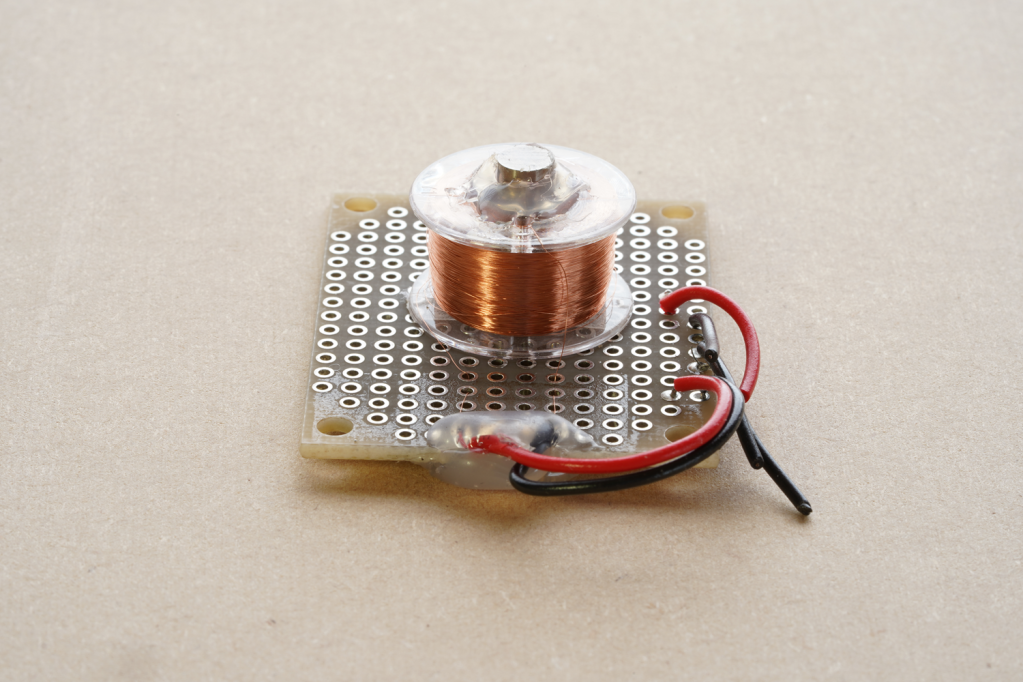

最初考えたのはエレキギターのピックアップ方式です。ギターの表板に弦の切れ端をテープで貼り付け、そこに電磁コイルを近づけて振動(音)を検出できないかということで下の写真の電磁コイルを作り実験してみました。

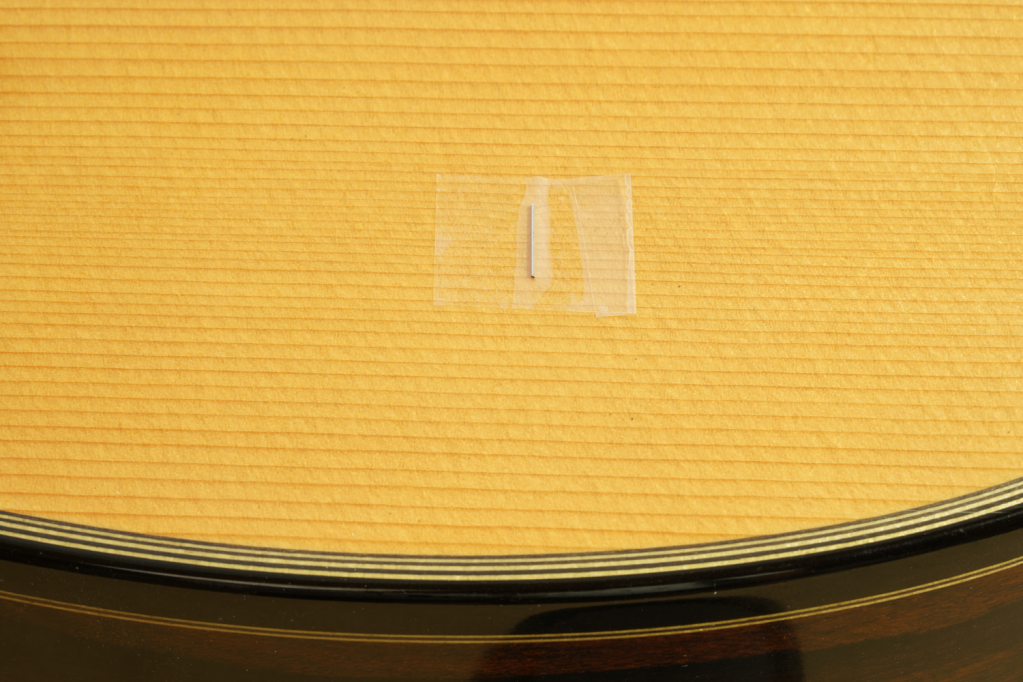

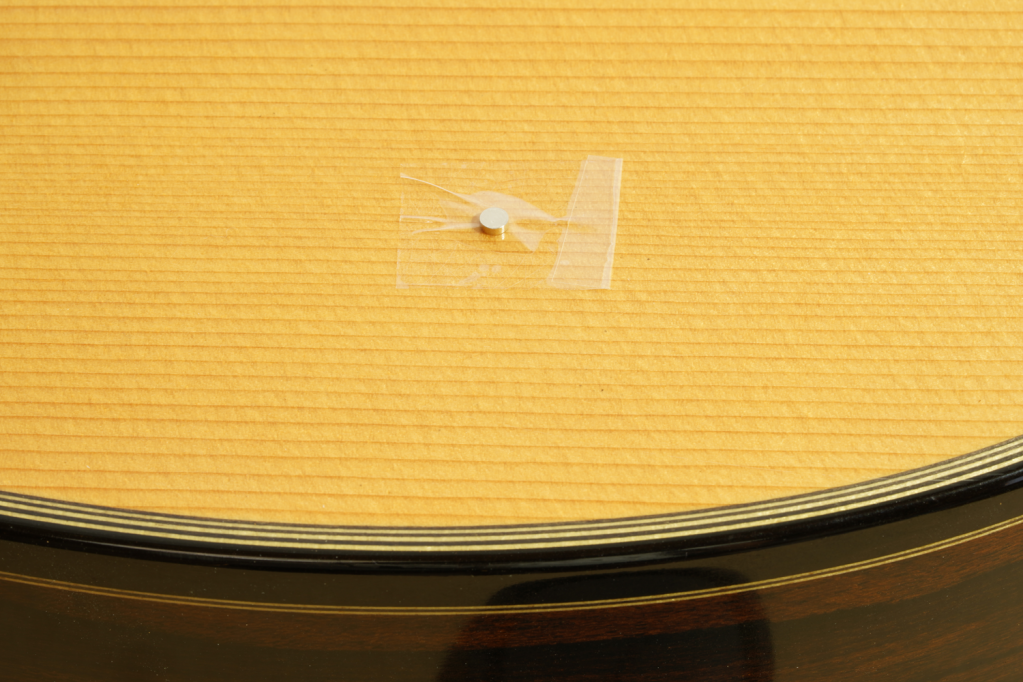

結果的には検出性能が低く外部ノイズも拾うため、難しいと判断しました。弦の切れ端の代わりに小さなマグネット(ネオジウム)を使ったり、ハンバッカーピックアップの様にコイルを2個を使ったり、プリアンプを付けたりと色々やりましたが、音がノイズの中に埋もれてしまいます。弦の振動は普通に拾えますので、トップの振動が弦の振動に比べて非常に小さく、この方式では検出感度が足りないようです。

下はΦ3、t1のネオジウム磁石。

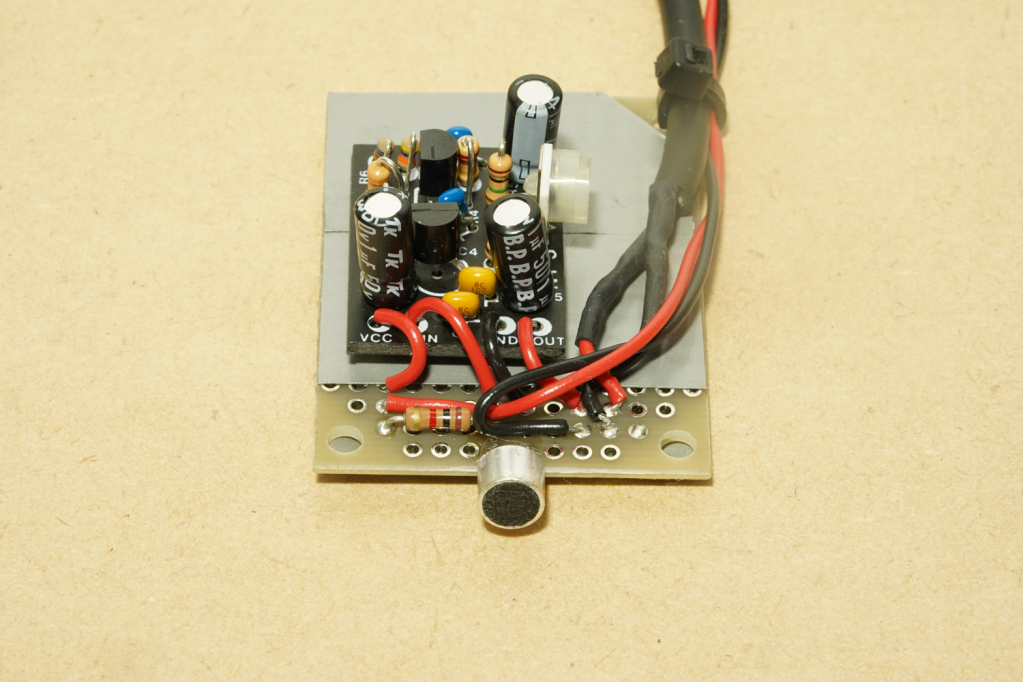

続いて、エレクトレットコンデンサマイク(ECM)。

コンデンサマイクは振動板と対向電極との間の距離の変化で静電容量が変化することで音を検出します。振動板と対向電極との間の距離が十分広ければ振動板のみをギターに張り付けることもできるかなと思い、とりあえず外形Φ6のものを購入し分解してみました。分解した結果、10ミクロンくらいの隙間しかないことが分かり、現実的ではないため、その案は無くなりました。

マイクのプリアンプを用意して音を確認すると、ノイズは少なく検出感度の十分で非常に良好ですが、無指向性マイクですのであらゆる方向からの音を拾ってしまいます。

やりたいのは測定したい部分の音のみを拾うことです。マイクを表板に近接させることで少しはその部分の音が協調されますが十分ではありません。

世の中には複数のマイクをアレイ状に配置して、それぞれのマイクが検出した音の位相から、どの方向から来た音かを算出する技術もあるようですがハードルが高過ぎます。

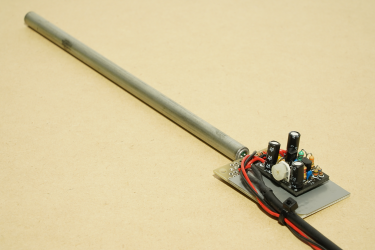

そこでマイクの先に金属パイプを付けたら指向性が付くのではと思い、まずは自分の耳にパイプを当てて試してみると効果はありそうでした。マイクに金属パイプをはめて実験してみると、指向性はあるもののやはり周囲の音も拾ってしまいます。この方法では金属パイプ先端から防音対策を行い何処まで不要な音を防げるか、その上で金属パイプ先端とギターの表板との隙間から入ってくる周りの音がどの程度影響するか、を確認する必要があります。

下の写真の手前がマイクになります。

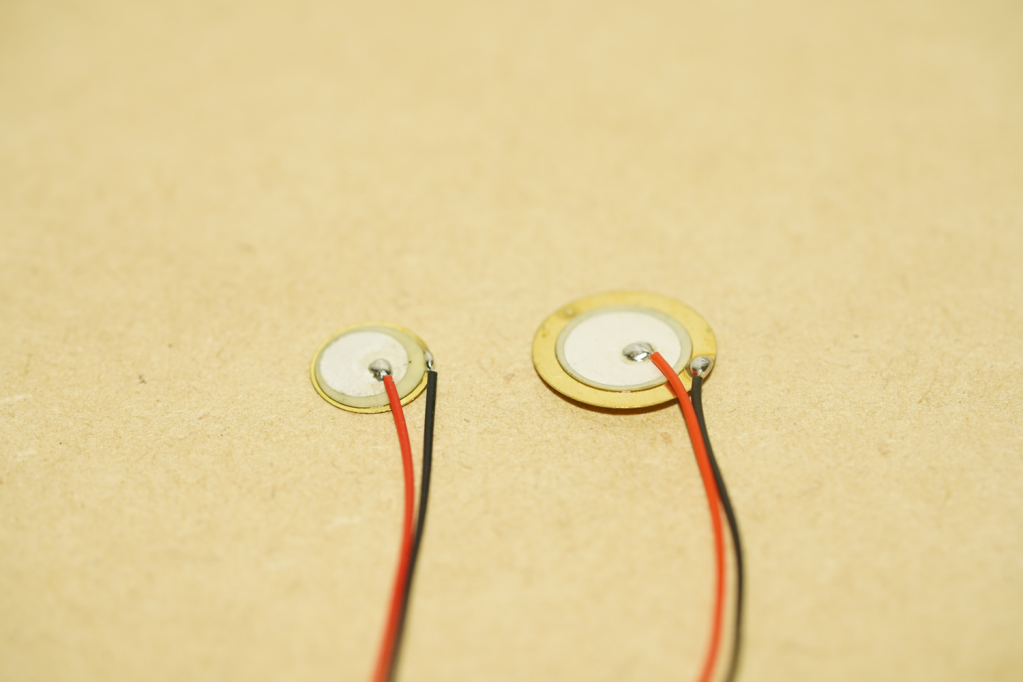

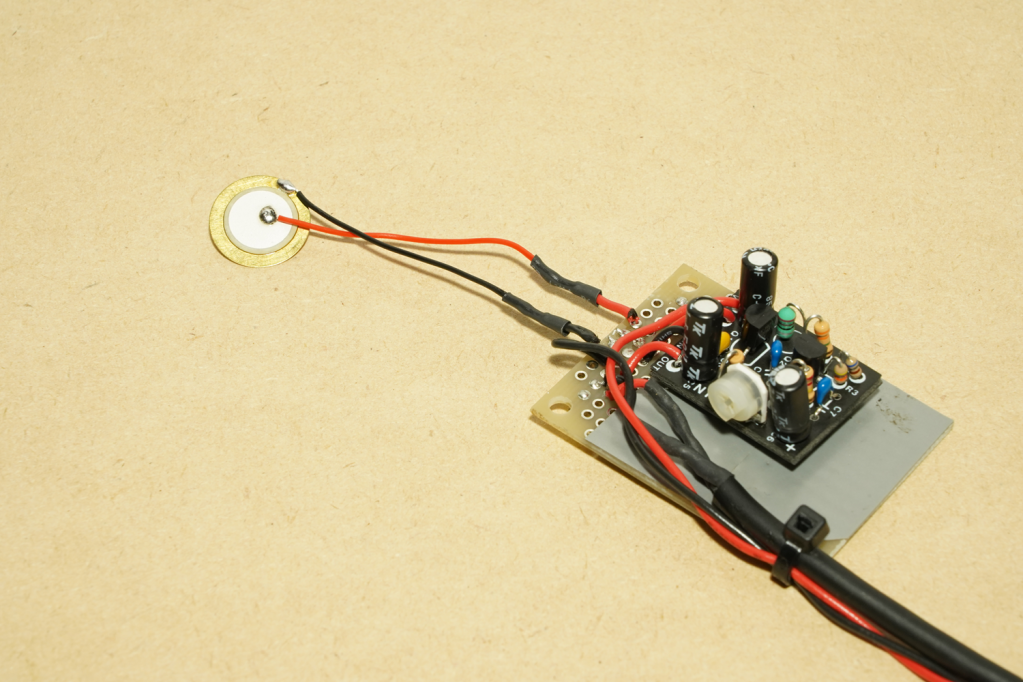

最後に圧電素子を試しました。

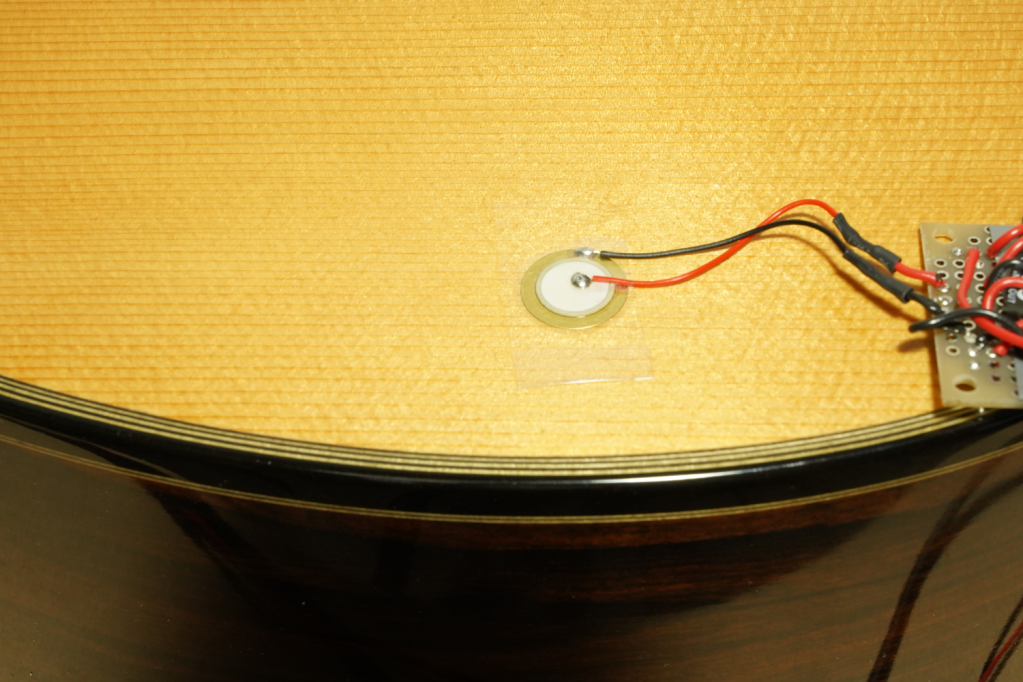

「ピエゾディスク」として販売されているものです。表板が重くなるのは良くないので小型のΦ10とΦ15のものを購入してみました。こちらもプリアンプに接続後、ギターの表板にテープで貼り付けて音を確認しました。音の検出感度は大丈夫そうです。ノイズはECMより乗りやすいようですが何とかなると思います。これを使う場合は何十個もギターに貼り付けたときに、ピエゾディスクの重さとリード線のツッパリがギターの振動にどれだけ影響するかになると思います。

上記の通り、検出方法としては金属パイプ付きマイク方式とピエゾディスク貼り付け方式が候補として残りました。ギターには何も貼り付けなくてなくてもよいマイク方式が上手く行けば一番良さそうに思います。

とりあえず検出方法は何とかなりそうなので次はシステム構成をどうするか検討していきたいと思います。今はラズパイ・ピコ(raspberry pi pico)でFFT(高速フーリエ変換)の処理をこなせるか調査しようとしているところです。進捗がありましたら引き続き紹介して行きたいと思います。

素人がやっていますのでどうか暖かく見てやって下さい。

もし何かお気付きの点などありましたら指導頂けると助かります。